Introduzione di Don Fabrizio al volume di G.Olcuire “Vangeli festivi nell’arte”

Prosegue, a buon diritto, il progetto editoriale di Gian Carlo Olcuire con l’AVE, di commentare abbinandoli all’arte i vangeli domenicali. È infatti uscito “Vangeli festivi nell’arte. Marco – Anno B“, il testo che commenta ogni vangelo della domenica e delle feste di questo anno liturgico, a partire da un’opera d’arte (Ave, Roma 2023, pagg. 136, euro 19,00). Il volume prosegue la serie iniziata l’anno scorso con i Vangeli festivi dell’anno A (Marco).

Si procede perché piace: Giancarlo ha riscosso consenso e successo. Egli si inserisce in un filone dell’annuncio della Bellezza con la bellezza, la via pulchritudinis, sul quale si è soffermata con delle annotazioni stimolanti e progettuali l’Esortazione apostolica di Francesco: «Come afferma sant’Agostino, noi non amiamo se non ciò che è bello, il Figlio fatto uomo, rivelazione della infinita bellezza, è sommamente amabile, e ci attrae a sé con legami d’amore. Dunque si rende necessario che la formazione nella via pulchritudinis sia inserita nella trasmissione della fede. È auspicabile che ogni Chiesa particolare promuova l’uso delle arti nella sua opera evangelizzatrice, in continuità con la ricchezza del passato, ma anche nella vastità delle sue molteplici espressioni attuali, al fine di trasmettere la fede in un nuovo “linguaggio parabolico”»(Evangelii Gaudium, 167)

Gian Carlo si innesta in un filone pastorale e formativo che in Italia inizia a ingrossarsi, arricchendosi di approcci, di metodi e di riflessione teologica. Ricordiamo il progetto Vie della Bellezza della Cei, Karis di Verona, Ar-Theò… Pietre vive… l’esperienza di suor Maria Gloria Riva e dell’architetto Micaela Soranzo (vedi anche Bellezza e Parola. Percorsi formativi tra arte e catechesi, Ave, Roma 2023).

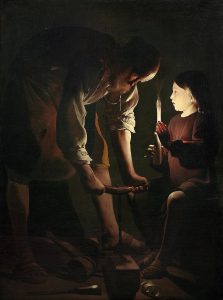

Il volume è frutto della sensibilità grafica e artistica dell’autore, nonché del suo amore per la Parola. Smarcandosi da un approccio didascalico, moralistico, funzionalistico e autoreferenziale, che sarebbe l’anticamera della noia, Gian Carlo per vie intuitive e spontanee – sempre utilizzando il registro interpretativo di fondo della fede – mette in dialogo vangeli e forme d’arte. Ciò che gli esce dalla penna e dalla scelta delle opere d’arte è l’esito di una personalissima immersione e commozione – estetica e contemplativa (estatica) – tra i materiali biblici incrociati con quelli artistici, senza disdegnare opere popolari o manufatti contemporanei. L’arte, con le sue tipologie, forme, tecniche, prospettive… contesti culturali, committenti, intenzioni degli autori, finalità, si presenta come un giardino fiorito di inesauribile varietà e creatività.

La Sacra Scrittura, sempre “egemonica”, alla quale spetta un primato, emerge ancor di più per una generosità ed eccedenza infinita di riflessi e iridescenze della Verità-Bellezza. Incontrando l’arte, la fa “esplodere” per fantasia, rendendola sacramento, finestra e svelamento del Mistero. Nulla vi è di più affascinante e irresistibile del cuore di Dio, che fa battere il nostro cuore riempiendolo di stupore e di speranza. Balthasar, a proposito del dialogo tra estetica ed etica, tra sensibilità/arte e Parola – diremo noi −, cita il caso e il pensiero di Kierkegaard come decisivo per l’epoca moderna: «Non consegue affatto che la sensibilità sia stata annientata dal cristianesimo. Il primo amore ha in sé il momento della bellezza, e la gioia e la pienezza […] possono benissimo essere assunte nel cristianesimo» (H.U. von Balthasar, Verbum Caro, Morcelliana, Brescia 1972, pp. 114-115)

Oltre alla piacevolezza e utilità della lettura per un accrescimento spirituale e personale/meditativo, esortiamo a essere intraprendenti utilizzando le pagine di Gian Carlo come una tavolozza nella quale intingere i pennelli per programmazioni formative di gruppo o per la costruzione di para-liturgie. Parafrasando una frase del Libro di Neemia (Ne 8,10), auguro a ciascun lettore di assaporare quanto la bellezza del Signore sia la nostra forza.